引越したときの選挙権の全知識|投票できないケースやすべき手続きまとめ

「引越したら選挙権はどうなるの?」「問題なく投票できる?」など引越した時に選挙権がどうなるか気になっていませんか?

引越しをしたら、3ヶ月間は、新住所で投票をすることができません。昔の市区町村で投票することもできますが、場合によっては国の選挙にも投票することができないこともあります。

このページでは、役所で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、引越しの際の選挙権に関して知っておくべきことを下記の流れで紹介します。

全て読めば、引越すと選挙権はどうなるのか、いつから投票できるか、投票できないケースはあるかがわかり、引越して選挙に関して失敗することがなくなるでしょう。

目次

1. 引越しの時、選挙権はどうなる?

引越した後、新住所で投票できるようになるには時間がかかり、3ヶ月は投票できないと考えておきましょう。

これは、選挙のためにわざわざ引越し、投票をするということを防ぐために決められているルールです。

ただし、その間でも「旧住所」では投票できるケースがあるので、詳しく解説します。

1-1. 選挙は3ヶ月以上住んでいる人が投票できる

市区町村ごとに「選挙人名簿」という選挙権を持つ人の名簿があり、そこに記載されていないとどの選挙も投票することができません。

選挙人名簿は、以下のタイミングで登録が行われ、「その時点で3ヶ月以上住んでいる人」が登録されます。

- 毎年3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日

- 選挙の公示日の前日

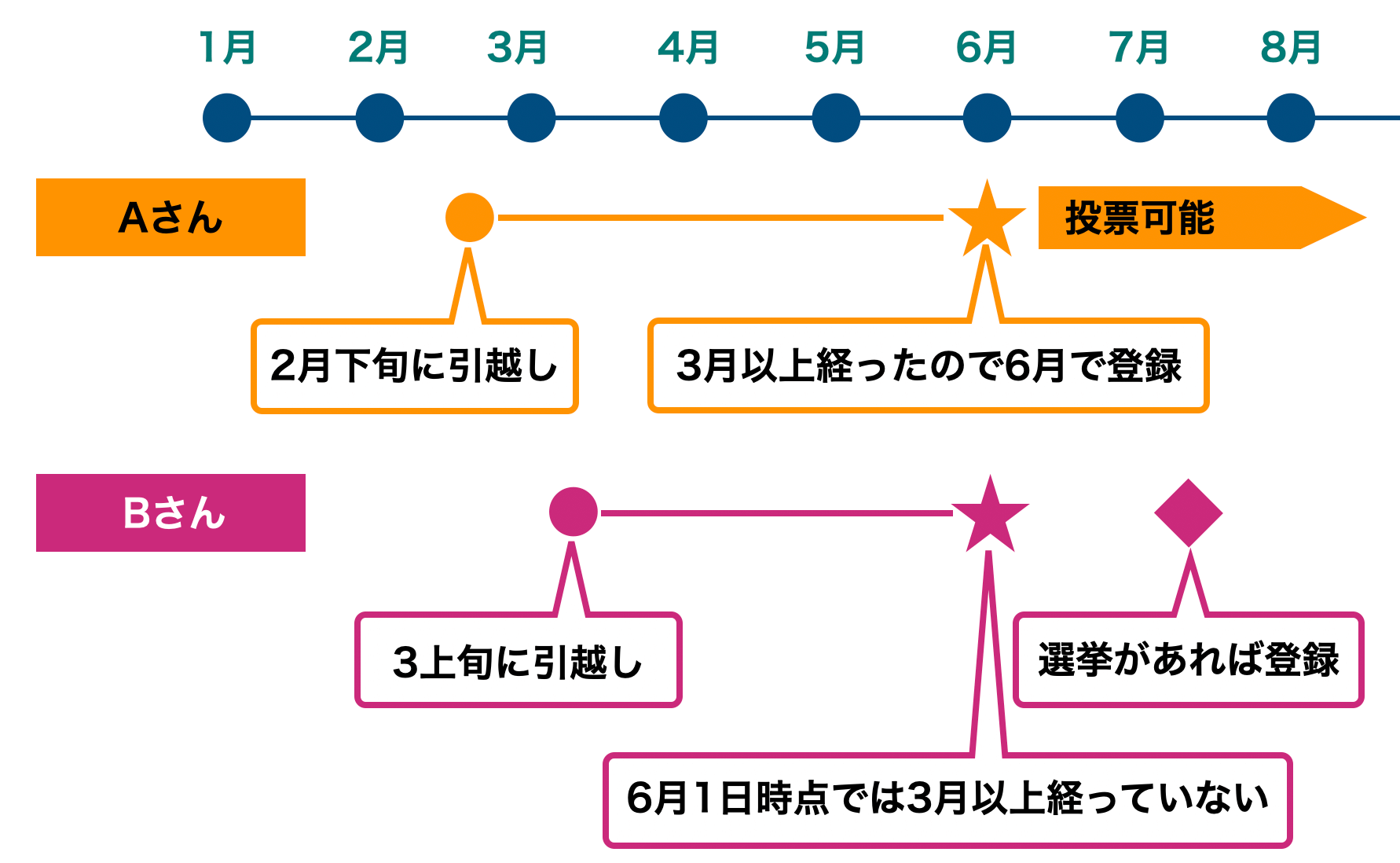

以下の例で言うと、2月下旬に引越したAさんは、6月1日の登録時に「3ヶ月住んでいる」ことになるため、6月から選挙人名簿に載ります。

Bさんの場合は、6月1日のタイミングでは3ヶ月住んでおらず、登録は9月1日になりますが、例えば7月に選挙があればそのタイミングで登録されます。

どのタイミングの引越しでも選挙の公示日(選挙について発表がある日)の前日時点で3ヶ月以上住んでいれば投票できるのです。

1-2. 前の市区町村では投票できる

新住所で3ヶ月住んでいない場合も、引越し前の住所にも3ヶ月以上住んでいれば、前の住所では一部の投票ができます。

下記のように新住所も旧住所も、どちらにも関係ある選挙には前の自治体で投票できるのです。

| 国の選挙(衆議院選挙、参議院選挙) | どこからどこに引越しても昔の住所で投票できる |

| 都道府県の選挙(知事、都道府県議会の議員選挙) | 同じ都道府県内での引越しなら、昔の住所で投票できる |

| 市区町村の選挙(市区町村長、市区町村議会の議員選挙) | 同じ市区町村内での引越しなら問題なく投票できる |

投票ができる場合、新住所(引越した直後は旧住所のこともある)に入場券などが送られてきます。

ただ、国の選挙、都道府県の選挙の場合は、前の住所のある市区町村で投票しなければいけません。

また、転出から4ヶ月経つと、元の市区町村の選挙人名簿からも消え、投票できなくなるので注意が必要です。

1-3. 遠くに引越した場合は不在者投票で対応する

昔の住所で投票をする場合、住んでいる場所によっては選挙当日、投票に行くのが困難なケースもあります。

その場合は、「不在者投票」を使うことで引越し先の市区町村で投票できます。

不在者投票は選挙期間中に本来投票すべき市区町村にいられない方のための制度で、引越しの場合も使えます。

不在者投票の手順

不在者投票は以下の手順で進めることになります。

- 引越し前の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求

- 郵送されてきた投票用紙などを受け取る

- 投票用紙を選挙前日までに引越し先の選挙管理委員会に持っていき投票

投票用紙の請求に関しては、「引越し元(選挙人名簿に登録されている)の市区町村+不在者投票」で検索すれば、用紙・郵送先が出てきます。

それを郵送するか、直接引越し元の選挙管理委員会に持っていくことで投票用紙がもらえます。

受け取った投票用紙を、投票日前日までに引越し先の市区町村の選挙管理委員会に持って行くことで投票が可能です。

不在者投票の注意点

投票用紙などを受け取った際、以下の点に注意しましょう。

- 「不在者投票証明書」という封筒は開けない

- 「投票用紙」には記入しない

1-4. 手続きをきちんとしていないと投票できない可能性もある

ただし、選挙は住民票を元に投票できるかが変わるので、住民票の手続きをしていないままだと、どこにも投票できないケースがあります。

具体的なケースとしては、「転出届を出したまま転入の手続きをしていない」場合です。

転出してから4ヶ月経つと、前の住所での選挙に名簿から消え、転入届を出すまでどこにも登録されないので、国の選挙があっても投票できません。

そのため、「3.正しく投票するために必要な住民票の手続きの全ポイント」を参考に、きちんと転出・転入など住民票の手続きを行いましょう。

2. 引越しと選挙に関してよくある疑問とその回答

その他、引越し時に選挙に関してよくある以下の疑問について回答していきます。

2-1. 選挙のハガキは新住所に送ってもらえますか?

はい。新住所に送ってもらえます。

ただ、引越しと転居のタイミング次第では古い住所に届くことがあります。そのため、郵便局に転送届を提出し、転送をしてもらう手続きをする必要があります。

転送届を郵便局に出しておけば、選挙関連のはがき以外にも、古い住所に来た郵便物を1年間新しい住所に届けてもらえます。

選挙のためにも、住所変更の連絡ができなかった相手からの郵便を受け取るためにも必ず手続きを行いましょう。

インターネットか郵便局の窓口で手続きでき、方法は以下の通りです。

インターネットから手続きを行う場合

スマホがあれば、「e転居」という郵便局のサービスで手続きができます。

確認の電話をする必要があるので、電話のできる環境での手続きがおすすめです。

窓口で手続きを行う場合

下記の2つの書類を持って郵便局に行き、「引越すので転送を申し込みたい」と伝えることで手続きできます。

- 本人確認書類:本人の運転免許証、各種健康保険証など

- 旧住所の証明:古い住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票など

2-2. 海外に引越した場合も投票できますか?

可能です。

日本国籍の方は、「在外選挙人名簿」に登録されることで、海外に移住していても国の選挙(衆議院選挙や参議院選挙)には投票できます。

海外への転出届をしていることが条件で、以下の2つの方法で在外選挙人名簿への登録をしてもらえます。

- 転出の際に市区町村の選挙管理委員会で申請する(出国時申請)

- 住んでいる地域の日本大使館・総領事館で申請する(在外公館申請)

登録すると、「在外選挙人証」がもらえ、それとパスポートを持っていくこと在外公館などで投票ができます。

また、「在外選挙人証」があれば一時帰国した際に日本でも投票することができます。

2-3. 引越しを繰り返す場合選挙権がなくなるのですか?

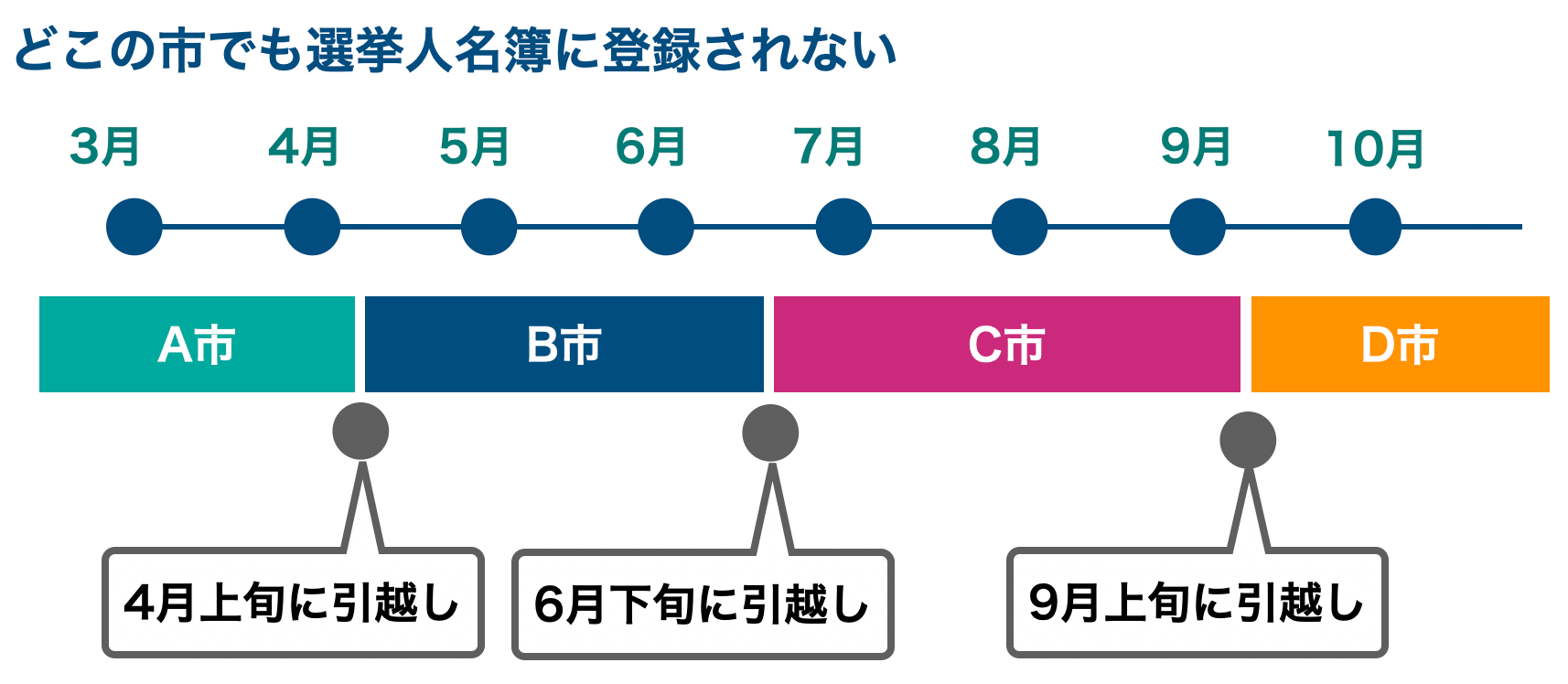

短期間(3ヶ月以内)で引越しを繰り返していると投票ができない可能性があります。

1つの市区町村に3ヶ月以上住んでいる場合に選挙が可能ですが、3ヶ月以内の引越しを繰り返していると、どこの選挙人名簿にも登録されないことになります。

この場合、どこの市区町村にも登録されず、国の選挙も投票できないことになります。

投票したい場合、選挙前の引越しは注意しましょう。

3. 正しく投票するために必要な住民票の手続きの全ポイント

引越しをしたら、新住所で選挙できるようにしてもらうために「住民票の異動」は必ずしなければいけません。

住民票の手続きは法律で決まっていて、そのまま放置していると、投票できないだけでなく、罰金を取られるなどのデメリットがあります。

デメリットを避けるために、住民票の手続きで、引越したら具体的に何をすべきか、何が必要かなどについて解説していきます。

3-1. 引越したら住民票の手続きは何をすべきか

引越した場合、住民票に関してすべきことは、引越し先に合わせて下記のように変わります。

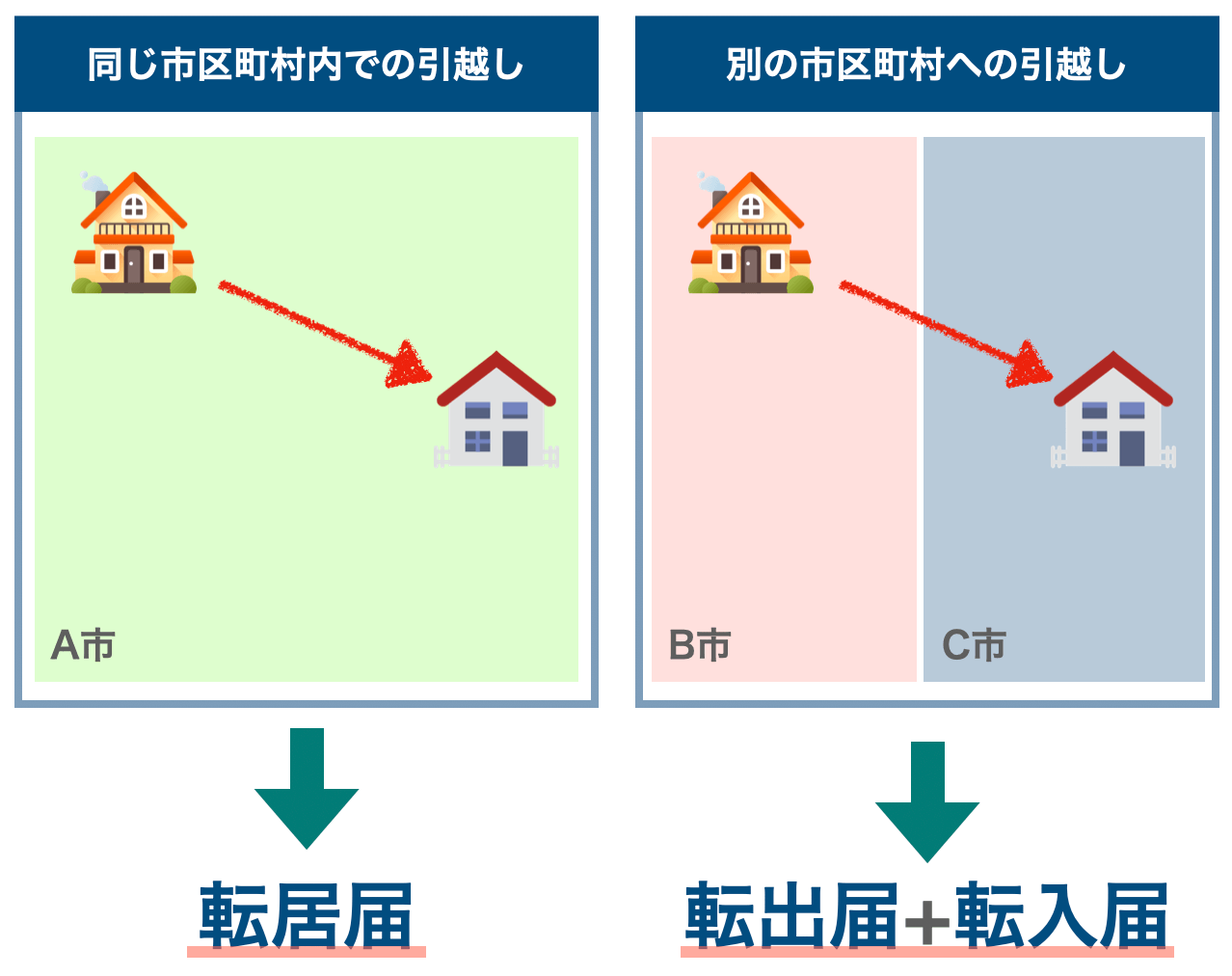

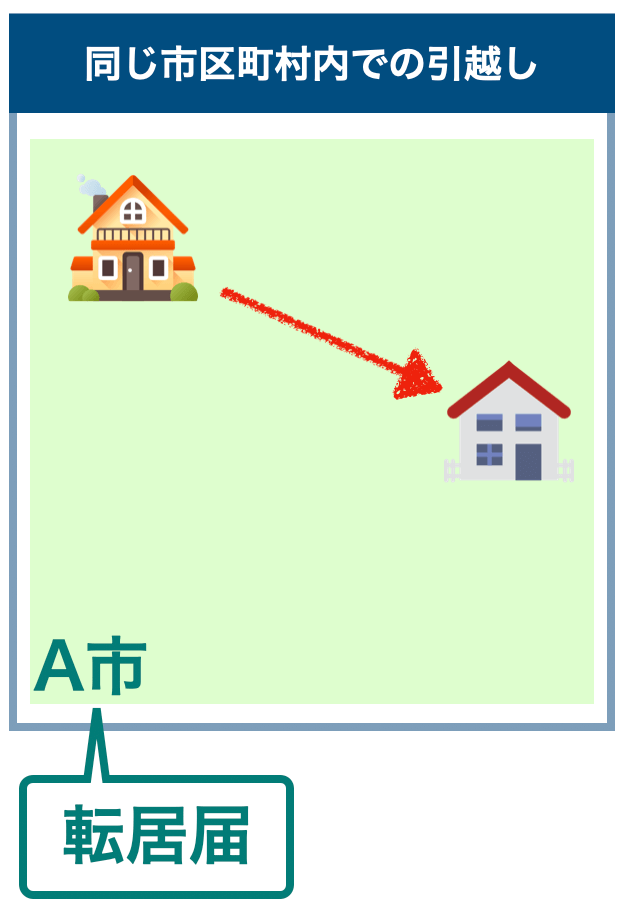

同じ市区町村内で引越す方は住んでいる役所に「住所を変えます!」という届け出を「転居届」で行います。

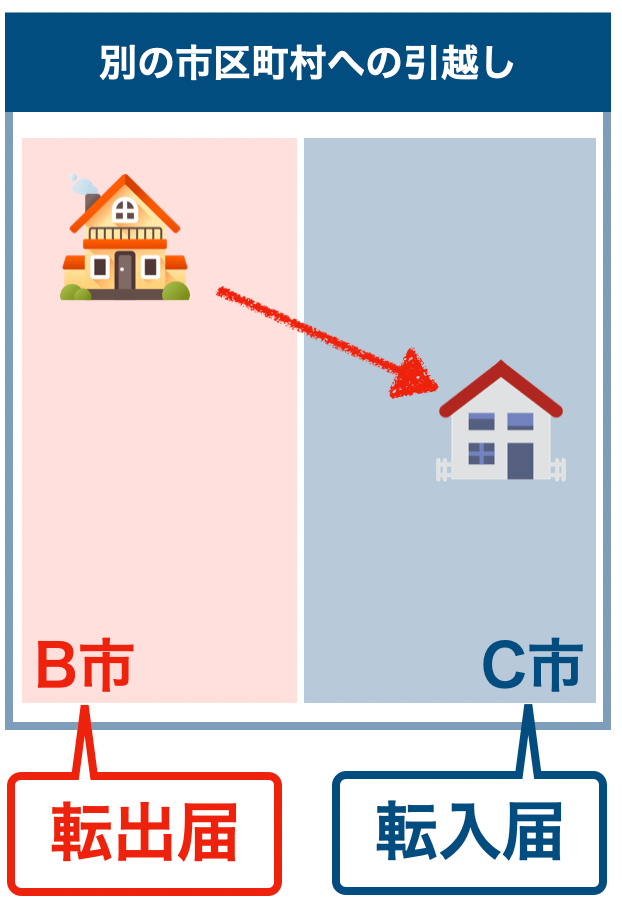

一方、別の市区町村に行く方は、以下の2つの手続きが必要です。

- 転出届:もともと住んでいた市区町村に「出ていきます!」と伝える

- 転入届:引越し先の市区町村に「これからここで住みます!」と伝える

以上のように、どこからどこへ引越すかで、出すべき届け出が変わりますので注意しましょう。

ただ、それぞれやることは簡単で、必要な書類を持っていき、役所で届け出を書き窓口に提出するだけです。

3-2. 手続きはどこでやるべきか

手続きは自治体の役所や支所(事務所)などの窓口で行います。「自治体名+転居届」などで検索すれば窓口は出てきます。

例えば、下記のA市内で引越す場合は、住んでいる自治体の役所(A市役所)で転居届の手続きができます。

一方、別の市区町村へ行く下記のケースでは、引越し元のB市役所で「転出届(出ていく届)」を行い、引越し先のC市役所で「転入届(入ってくる届)」を出す必要があります。

具体的な役所住所やその他対応可能な窓口は「自治体名+住民票」で検索すれば出てきます。

また、横浜市・大阪市など政令指定都市の中で引越しをする方は一部ルールが違います。

政令指定都市内で引越す場合

下記の政令指定都市内で引越し、区が変わるだけの場合は、引越し先の区役所で1回手続きをすれば問題ありません。

北海道札幌市/宮城県仙台市/埼玉県さいたま市/千葉県千葉市/神奈川県横浜市,川崎市,相模原市/新潟県新潟市/静岡県静岡市,浜松市/愛知県名古屋市/京都府京都市/大阪府大阪市,堺市/兵庫県神戸市/岡山県岡山市/広島県広島市/福岡県北九州市,福岡市/熊本県熊本市

例えば、大阪市福島区→大阪市天王寺区などで、この場合は転居と同様、引越し前の手続きは不要です。

転居と1点だけ異なるのが、引越し先の区役所で提出するのが、「転居届」ではなく、「転入届」(転出届は不要)ということです。

3-3. 手続きはいつやるべきか

手続きは以下の通り、引越してから(実際に住む場所を変えてから)14日以内に行う必要があります。

| 同じ市区町村内での引越し | 転居届 | 引越し後14日以内 |

| 別の市区町村内への引越し | 転出届 | 引越しの14日前〜引越し後14日以内 |

| 転入届 | 引越し後14日以内 |

「出ていきます!」と伝える転出届だけは引越しの14日前から申請ができるので、引越し前に行っておくと楽です。

また、転出届を出した後でないと、転入届は出せないので、きちんと出ていく手続きをした上で転入届を提出しましょう。

マイナンバーカードがない場合、転出届を出すと「転出証明書」をもらえ、それを転入届の手続き時に使います。

3-4. 手続きには何が必要か

3つの手続きで、それぞれ持っていくべきなのは以下の書類です。

| 同じ市区町村内での引越し | 転居届 | ・窓口に行く人の本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(ある人のみ、家族全員分) |

| 別の市区町村内への引越し | 転出届 | ・窓口に行く人の本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(ある人のみ、家族全員分) |

| 転入届 | ・窓口に行く人の本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(ある人のみ、家族全員分) ・転出証明書(前の市区町村でもらった人) |

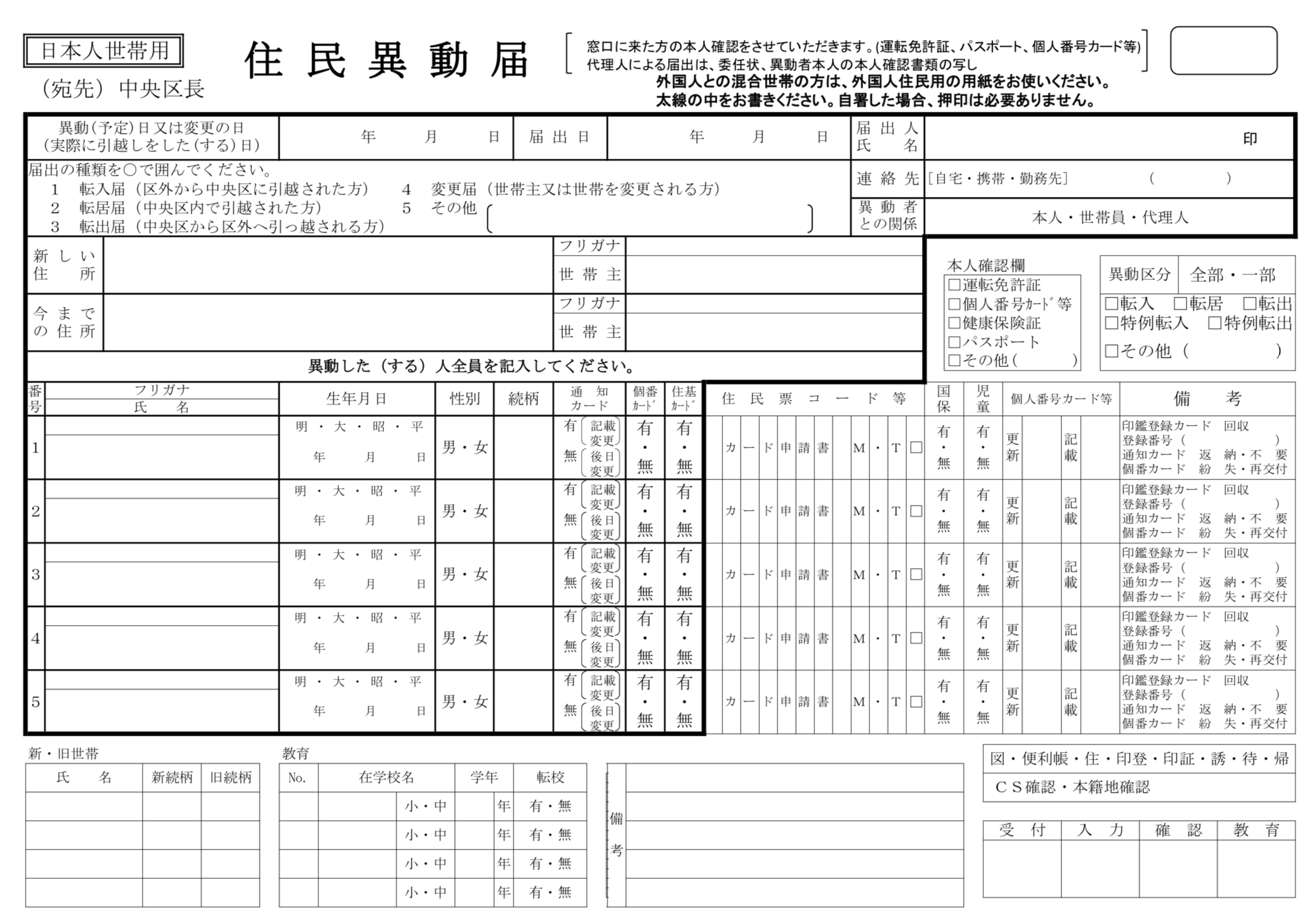

専用の用紙は役所の窓口にあり、書き方などがわからなければ教えてもらえます。

東京都中央区の例ですと、下記のような用紙で、「住民異動届」という名前の用紙になっていることが多いです。

引用:東京都中央区ホームページ

マイナンバーカードは必要?

マイナンバーカードを発行した場合、以下の理由で持っていき、合わせて手続きましょう。

- マイナンバーカードも住所変更手続きをしないと失効する(再発行手数料1,000円)

- 転入時、「転出証明書」が不要になるので、持っていく物が減る

マイナンバーカードが手元にある場合は、手続きする家族全員分のマイナンバーカードを持っていきましょう。

その他、役所で引越し時すべきことが他にもあります。

そのため、一例ですが以下のような、上記以外の書類も持っていくとまとめて手続きできます。

- 印鑑カード

- 保険証(国民健康保険に加入している方)

- 年金手帳(国民年金に加入している方)

- 母子手帳や検診補助券(妊娠中や出産後の人)

- 原付のナンバープレート、標識交付証明書(原付を持っている人)

状況別にどんな手続きが必要か、何を持っていけばいいかは「4. 住民票以外に役所ですべき手続きリスト」でまとめています。

必要な情報は?

自治体によって用紙は違いますが、以下の情報があれば埋められるでしょう。

- 引越す人全員の生年月日、性別、世帯主との関係、職業、学年

- 引越す人の本籍・筆頭者※

- 届出をする人の氏名、連絡先

- 今までの住所、新しい住所とそれぞれの世帯主(単身ならあなた)

- 引越し日(予定日)

※本籍=未婚の場合、実家の可能性が高い。筆頭者=未婚の場合、両親どちらかの可能性が高い。

3-5. 手続きしない時の選挙権以外のデメリット

手続きしないと選挙ができなくなる可能性があるだけでなく、罰金を取られることがあります。

住民票は、引越してから14日以内に移さなけらばいけないと決められていて、きちんと手続きしないと5万円以内の罰金になると法律で決められています。

住民基本台帳法 第五十二条正当な理由がなくて第二十二条から(略)第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

実際に罰金を取られた人もおり、Twitterでも以下のような声が複数ありました。

4. 住民票の手続き以外に役所などですべき手続きリスト

転出・転入や転居の手続きの他に、引越し時は役所ですべき手続きがたくさんあります。

選挙権には関係がなくても、引越し時には必要な手続きですから、住民票とまとめて手続きするようにしましょう。

下記の2つに分けてリストにしましたから、漏れがないように進めましょう。

同じ市区町村内での引越しの場合、転出の届は不要で、その他にも引越し前に役所ですべき手続きはありません。

同一市区町村内で転居する方は、転居後に「4-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト」の手続きを行いましょう。

4-1. 引越し前にすべき手続き(他の市区町村に引越す方のみ)

市区町村が変わる方は、引越しの日の1~2週間前に一度役所に行き、転出届以外に、下記の手続きを行いましょう。

| 手続き | 転居 | 転出 | やるべき人 | |

| □ | ①. 印鑑登録の抹消 | – | ○ | 違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人 |

| □ | ②. 国民健康保険の手続き | – | ○ | 国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人 |

| □ | ③. 児童手当の住所変更 | – | ○ | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人 |

| □ | ④. 介護保険被保険者証の返納 | – | ○ | 要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人 |

| □ | ⑤. 原付の廃車手続き | – | ○ | 原付を持っていて、他の市区町村に引越す方 |

- 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し

- 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

- 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)

- 印鑑

基本的に役所に用紙があり、役所に行けば窓口も教えてくれるので、まずは何の手続きが必要で、何を持っていくべきか、この章で確認しましょう。

①印鑑登録の抹消

| やるべき人 | 違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人 |

| やること | 役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う |

| 必要なもの | □窓口に行く人の本人確認証 □登録している印鑑 □印鑑カード |

印鑑登録は市区町村ごとに行っているので、転出するときは今の市区町村の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を提出し、登録の抹消をしておきます。

ただし、自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。転出届を出す際に確認してみましょう。

②国民健康保険の手続き

| やるべき人 | 国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人 |

| やること | 役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する |

| 必要なもの | □国民健康保険証(転出する家族全員分) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |

国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、引越す際に今の自治体で資格喪失の手続きが必要です。

転出後14日以内に行えば問題ありませんが、転出届などと一緒にやってしまえば楽なので、役所に行ったタイミングで手続きしましょう。

③児童手当の住所変更

| やるべき人 | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人 |

| やること | 役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出 |

| 必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |

今と違う市区町村に引越す方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引越し前のこのタイミングで行なっておくとスムーズです。

引越し先で再度申請が必要ですが、その際「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。

引越し先によってはこの手続き自体が不要なこともあるので、役所に行く前に引越し先の自治体に必要な手続きや書類などを確認しておきましょう。

④介護保険被保険者証の返納

| やるべき人 | 要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人 |

| やること | 役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう |

| 必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □介護保険被保険者証 |

介護保険の給付も次の住所でも引き継げます。役所に、介護保険被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。

その際、「介護保険受給資格証」を受け取って、転居先の役所行った際に手続きを行います。(自治体によっては受給資格証を発行しておらずマイナンバーでの手続きになります。)

⑤原付の廃車手続き

| やるべき人 | 原付を持っていて、他の市区町村に引越す方 |

| やること | ナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう |

| 必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □ナンバープレート □印鑑 |

別の市区町村へ引越す場合は、引越し前に役所にナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらいます。

引越し先で必要ですので、廃車申告受付証は無くさないようにしましょう。

引越し先まで原付で行く方は要注意!

ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。

引越し先まで原付で行きたいという方は、引越し前には手続きをせず、引越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。

4-2. 引越し後にすべき手続き(全ての方が要確認)

下記の13個は引越したらなるべく1週間以内、遅くても14日以内に役所などでしておくべき手続きです。

| やること | 転居 | 転出 | やるべき人 | |

| □ | ①. 印鑑登録 | – | ○ | 印鑑登録が必要な人 |

| □ | ②. 国民健康保険の住所変更 | ○ | ○ | 国民健康保険に加入している人 |

| □ | ③. 国民年金の住所変更 | ○ | ○ | 自営業や無職の人 |

| □ | ④. 妊婦健康診査受診票の交換 | – | ○ | 妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人 |

| □ | ⑤.児童手当の申請/住所変更 | – | ○ | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村から引越してきた人 |

| □ | ⑥. 転校手続き | ○ | ○ | お子さんが転校する方 |

| □ | ⑦. 介護保険の申請/住所変更 | – | ○ | 要介護・支援認定を受けている場合で他の市区町村から引越してきた人 |

| □ | ⑧. 犬の住所変更手続き | ○ | ○ | 犬を飼っている方(猫の場合は不要) |

| □ | ⑨. 原付の住所変更 | – | ○ | 原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人 |

| □ | ⑩. 免許証の住所変更 | ○ | ○ | 免許証を持っている人 |

| □ | ⑪. 車庫証明書の申請 | ○ | ○ | 自動車を持っている人 |

| □ | ⑫. 自動車の住所変更手続き | ○ | ○ | 自動車を持っている人 |

| □ | ⑬. バイクの住所変更手続き | ○ | ○ | バイクを持っている人 |

- 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し

- 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

- 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)

- 印鑑

代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

⑩~⑬までのグレーにした手続きは役所ではなく、警察署などでの手続きですが、合わせて行いましょう。

①. 印鑑登録

| やるべき人 | 印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人 |

| やること | 役所の窓口で届けを出す |

| 必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 □登録料(50円前後、自治体による) |

必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。

②. 国民健康保険の住所変更

| やるべき人 | 国民健康保険に加入している人 |

| やること | 役所の窓口で届けを出す |

| 必要なもの | <別の市区町村から引越してきた人> □窓口に行く人の本人確認書類 □転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード) □印鑑 □キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要) <同じ市区町村内での引越しの人> □転居する全員の健康保険証 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。

引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。

③. 国民年金の住所変更

| やるべき人 | 自営業や無職の人 |

| やること | 役所の窓口で届けを出す |

| 必要なもの | □加入している人全員分の国民年金手帳 □印鑑 |

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。

引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。

④. 妊婦健康診査受診票の交換

| やるべき人 | 妊娠中や出産後の人 |

| やること | 新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する |

| 必要なもの | □母子手帳 □未使用の検診補助券 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |

母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。

- 妊婦健康診査受診票

- 妊婦超音波検査受診票

- 妊婦子宮頸がん検診受診票

東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。

母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。

⑤. 児童手当の申請/住所変更

| やるべき人 | 児童手当をもらっている人 |

| やること | 児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する |

| 必要なもの | □請求者の口座情報がわかるもの(通帳など) □請求者の課税証明書 □請求者の健康保険証のコピー □印鑑 |

別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。

上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。

同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。

⑥. 学校の転校手続き

| やるべき人 | お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合) |

| やること | 役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう |

| 必要なもの | □在学証明書(前の学校でもらえる) □教科書給与証明書(前の学校でもらえる) |

私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。

公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。

転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。

- 在学証明書

- 教科書給与証明書

この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。

⑦. 介護保険の申請/住所変更

| やるべき人 | 要介護・支援認定を受けている人 |

| やること | 区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける (同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う) |

| 必要なもの | □介護保険受給資格証 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |

転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。

14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。

また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。

⑧. 犬の住所変更手続き

| やるべき人 | 犬を飼っている方(猫の場合は不要) |

| やること | 役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う |

| 必要なもの | □鑑札 □窓口に行く人の印鑑 |

転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」

⑨. 原付の住所変更

| やるべき人 | 原付を持っている人 |

| やること | 役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう |

| 必要なもの | □廃車申告受付証 □ナンバープレート(原付で移動してきた人) □標識交付証明書(原付で移動してきた人) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

⑩. 免許証の住所変更

| やるべき人 | 免許証を持っている人 |

| やること | 警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う |

| 必要なもの | □運転免許証 □新住所が証明できるもの(住民票やマイナンバーカード、消印付きの郵便物など) |

役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。

用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。

受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。

⑪. 車庫証明書の申請

| やるべき人 | 自動車を持っている人 |

| やること | 警察署で必要書類の記入・手続きを行う |

| 必要なもの | □車検証 □保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合) □保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合) □賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合) |

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

- 保管場所証明申請書

- 保管場所標章交付申請書

- 車庫の所在図・配置図

- 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

⑫. 自動車の住所変更手続き

| やるべき人 | 自転車を持っている方 |

| やること | 運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う |

| 必要なもの | □車検証 □住民票(発行3ヶ月以内) □自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内) □印鑑 |

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

⑬. バイクの住所変更

| やるべき人 | バイクを持っている方 |

| やること | バイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う |

| 必要なもの | バイクの種類による |

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

- 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)

- 自動車損害賠償責任保険証書

- 軽自動車税申告所

- 新しい住所の住民票

- 印鑑

- 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

- 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)

- 新しい住所の住民票

- 印鑑

- 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

5. まとめ

引越しの時の選挙権について、引越し直後に投票できるのか、引越した場合選挙権はどうなるのか解説してきましたがいかがでしたか?

引越しをした場合、3ヶ月は新住所の市区町村で投票することはできません。国の選挙であれば前の住所で投票はできますが、市区町村や都道府県が変わると投票ができない可能性があります。

そのため、投票したい選挙の前は引越しのタイミングに注意しましょう。

また、正しく投票するために、住民票の手続きは忘れないように行うべきです。

このページがあなたの選挙権やその他手続きのお役に立てることを心から祈っています。