20代の終活ガイド|人生を有意義にする若年層の終活とは?

「20代で終活はしても良いの?」「20代で終活するにはどうすれば良いかな?」と、20代で終活をしようと考えていませんか?

20代はまだ早すぎて意味ないと思う方もいるでしょうが、終活は自分の生き方を検討し、後悔なく生きることにもつながるので、決して無駄ではありません。

このページは、終活支援に500件以上携わってきた私が、20代の終活の仕方についてまとめたものです。

このページを読めば、20代で役に立つ終活ができるようになるので、ぜひご覧ください。

1. 20代の終活は早すぎる?

終活は「後悔の無い死をむかえるための準備活動」のことなので、20代ですることは別に早すぎるということはありません。

20代で終活をすることは次のようなメリットがあります。

- 残りの人生でしたいことを明確にできる

- 持ち物の整理ができる

- ライフプランを見直すきっかけになる

それぞれ紹介します。

20代の終活のメリット① 残りの人生でしたいことを明確にできる

終活では、これまでの人生を振り返り、これからの人生を考えます。

20代は社会人になって大変なことにぶつかる時期ですよね。

終活は、「このまま会社にいて、死ぬ前に後悔しないか?」など、充実した人生を送るために大切な問いを自分にすることになります。

生き方に迷っている方は、終活をしてみる価値はあるのです。

20代の終活のメリット② 持ち物の整理ができる

終活は、残った家族の負担を減らすため、持ち物の整理をするので、今まで適当に買い集めてきた持ち物を見直すきっかけになります。

「自分の服はこんなに必要か?」「本が多すぎるから電子化しようか」など、減らせるものはいくらでもあるはずです。

持ち物を減らすと、生活がスッキリし、部屋がきれいになるなど、いろいろなメリットがあります。

持ち物を売れば、お金に出来るというメリットもあります。

もちろん、20代の方は人生まだまだこれからなので、無理に減らす必要はないですが、できる範囲でやってみると良いでしょう。

20代の終活のメリット③ ライフプランを見直すきっかけになる

終活は、残りの人生を後悔なく生きるために、どのようなことをしたいかを考えるきっかけになります。

例えば、「結婚したい」「家を建てたい」「子どもを育てたい」などの希望があれば、前もって必要費用を知っておくと、実際にする時に慌てずに済みます。

20代はあまり所得は増えないと思いますが、自分の希望するライフプランを実現するため、できる範囲で貯金をしていくことをおすすめします。

2. 20代の終活でするべきこと5選

20代の終活でするべきことは、次の5つです。

- エンディングノートを書く

- 不要なものを処分する

- 残りの人生ですることを決める

- 老後までの資産設計をする

- 終活に役に立つ本を読む

それぞれ紹介します。まだまだ時間がある20代なので、できそうなことから初めてみましょう。

2-1. エンディングノートを書く

終活を始めるにあたって、一番役に立つのがエンディングノートを書くことです。

エンディングノートでは、死亡した時に遺された人のため、そしてあなた自身が整理をするために、次のようなことをまとめるものです。

| 自分のこと | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、経歴、自分史年表など |

| 親族・知人・友人の情報 | |

| 保険証、年金手帳、マイナンバーなどの公的な情報 | |

| 財産 | 預貯金(貯金額、金融機関情報) |

| 有価証券(銘柄、株数、証券会社) | |

| 不動産(所有地や物件の情報) | |

| 貴重品(貴金属・芸術品など) | |

| 保険(生命保険・損害保険など) | |

| 負債(借金・ローン・返済額・借入先情報) | |

| 終末期関連 | 遺言書の有無 |

| 介護や後見人のこと | |

| 介護や終末期医療のこと | |

| 葬儀やお墓のこと | |

| その他 | ペット(引取先・飼い方についてなど) |

| SNSや利用サイトの情報 |

エンディングノートは書く項目が多く、「自分にはまだ必要ないかも?」と思うことが多いと思いますが、その場合は、自分の書きたいことだけをまとめておけばOKです。

ただ、20代でも、次のようなことをまとめておくのがおすすめです。

- 財産

- 経歴、自分史年表

- これからしたいこと

残りの人生に役立つ項目を書いておくと良いですね。

また、下記のような書くべき内容を整理したノートが売られていますから、購入し時間があるときに埋めるのもおすすめです。

20代で使うならこのエンディングノート!

『自分史年表+エンディングノート』(K&B)は、20代の方に最もおすすめのエンディングノートです。

自分史年表やこれからしたいことをまとめることができるので、残りの人生が長い皆様にピッタリです。

他のエンディングノートは高齢者向きという感じなので、市販のエンディングノートがほしい方は、こちらをチェックしてみましょう。

2-2. 不要なものを処分する

終活するなら、自分の持ち物を見直し、使うものと使わないものを選別し、不要なものをしょぶんしましょう。

終活でする荷物整理は、残された家族がする整理が楽になるだけでなく、自分にも次のようなメリットがあります。

- 片付けが楽になる

- 無駄遣いが減る

- 住居にスペースができる

メルカリやヤフオクを使って、不要なものを減らすと、お金を稼ぐこともできるので、捨てるより売ることを考えてみましょう。

持ち物を整理する際の3つのポイント

どのように整理して良いか分からない場合は、次のようなことをすると良いでしょう。

- 1年以上使っていないものを捨てる

- メルカリなどで持ち物を換金する

- 量が多い場合は、不用品回収を依頼する

一番おすすめなのは、不要になった持ち物を『メルカリ』などのサイトで売却して、換金することです。

最初は面倒に思うかもしれませんが、お金になると嬉しくなるので、サクサク続けられたりします。

量が多ければ、回収会社を使おう

もし、捨てる量が多いなら、不用品回収会社に依頼するのがおすすめです。「トラックに不用品を乗せ放題」で1~2万円程度で回収してくれるので手間がかかりません。

おすすめの探し方は、『くらしのマーケット』を使うことで、あなたの地域の不用品回収、引っ越し、クリーニングなど、様々なことを依頼できる業者を探すことができます。

2-3. 残りの人生ですることを決める

終活とは人生の最後で後悔しないために行うものです。

死ぬ間際にやっておかないと後悔することをリストアップしましょう。

- 結婚する

- 田舎生活をする

- ヨーロッパを旅行する

- 陶芸をする

- 農業をする

- ピアノを弾けるようにする

- アルプスに登る

このように、リストアップしていき、順番を付けていきます。

これに合わせて「人生でしたくないリスト」も書くのもおすすめで、自分の人生でするべきことが定まっていきます。

ライフプランづくりと費用目安

自分がしたいことを列挙した後は、費用はどれくらいかかるのかをチェックしておきましょう。

下の表は、主なイベントにかかる平均費用です。

これ以外にもやりたいことがあるなら、「◯◯ 平均費用」と検索して、相場をチェックしてみてください。

| 結婚 | 300万円 |

| 一軒家 | 3,000万円(月8.8万円) |

| 子育て(15年) | 540万円(月3万円) |

| 老後生活 | 2,000万円 |

| 葬儀 | 200万円 |

| お墓 | 150万円 |

上の表の数字は目安であり、工夫次第で高くも安くもできます。

まずは目安を付けておき、本気で実現したいことは詳しく費用を調べ、おさえられる所をチェックしておくと良いでしょう。

専門家に聞きたい方は、「ファイナンシャルプランナー 相談」と検索すれば、無料で相談できる先生をすぐに見つけることができます。

2-4. 老後までの資産設計をする

残りの人生でやりたいことを決めた後は、それを実現するための資産設計をしていきましょう。

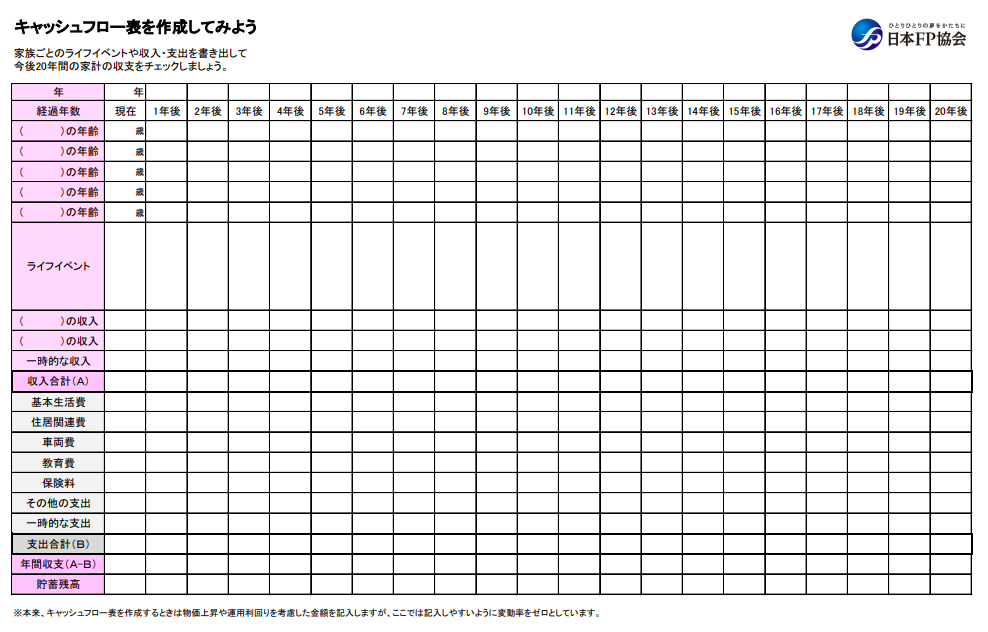

ファイナンシャルプランナーはキャッシュフロー表を作ることを提唱していますので、将来の見通しを立てたいという方はこちらを利用するのがおすすめです。

下の表は「日本FP業界のホームページ」にあるキャッシュフロー表ですが、これを埋めると、毎年の収支と年間貯蓄額をまとめることができ、結婚やマイホームなど、自分が希望するライフイベントに備えることができます。

キャッシュフロー表を作ることは、貯蓄に合わせてライフイベントを見直したり、所得を増やすための指針づくりにも有効です。

等身大のライフプランを作れると良いですね。

20代で知っておくべき資産の増やし方

キャッシュフロー表を実際に埋めてみると、全然貯金が増えないでがっかりすることもあるはずです。

そういう方は、少しでも多くの資産を築いていくため、次のことをしていくのがおすすめです。

| すべきこと | ポイント |

| 余計な出費をおさえる | ・家計簿を作り、お金遣いを見直す ・コンビニの利用を減らす等 |

| 毎月一定の額を貯金する | ・月収の一定額を貯金する ・財形貯蓄(給与天引きの貯蓄)を利用する |

| 投資の勉強をする | ・株や投資信託、FXなどの勉強 ・NISAを活用する |

| 節税をする | ・ふるさと納税の活用 ・iDecoで老後の積立をする |

特に大切なのは、支出を見直し、余計な出費をなくし、毎月一定額の貯金をすることです。

また、銀行に預金していても利子はほとんどつかないので、iDecoやNISAを使うなどして、結婚などの重大イベントや老後のために、貯金を増やしていきましょう。

投資の勉強は早めにしておいて損はありませんので、面倒かもしれませんが、お金に苦労したくないなら勉強していくことを強くおすすめします。

iDecoやNISAの違いと始め方

iDecoとは私的年金制度のことで、非課税で一定額を積み立てられることができますが、老後まで引き出すことはできません。

一方、NISAは少額投資非課税制度のことで、投資で得られた利益を非課税でもらうことができ、いつでも下ろすことができます。

NISAには普通のNISAと、積立NISAがありますが、それぞれの違いをまとめたのが下の表です。

| NISA | つみたてNISA | iDeco | |

| 年齢 | 20歳以上 | 20歳以上 | 20~60歳 |

| 非課税投資枠 (年間) | 120万円 | 40万円 | 14.4~81.6万円 |

| 非課税枠 | 800万円 | 600万円 | 上限なし |

| 運用期間 | 5年 | 20年 | 60歳まで |

| 途中換金 | 自由 | 自由 | 60歳まで不可 |

| 投資方法 | 自由 | 一定額の積立 | 一定額の積立 |

iDecoは60歳まで引き出せないので、資金的に余裕がある方にのみおすすめです。

NISAと、つみたてNISAはどちらかを選択することになります。

すでに投資知識があるならNISA、あまり投資知識がないなら、運用期間が長く、コツコツ貯められるつみたてNISAがおすすめです。

NISAやiDecoは「楽天証券」など、証券会社で口座を作るといつでも始めることができます。

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附ができる制度で、これを利用すると、所得税が還付されるだけでなく、返礼品をもらうことができます。

普通のサラリーマンでも利用することができるので、ぜひ一度チェックしてみることをおすすめします。

『ふるさとチョイス』は、1000以上の自治体から納税先を選ぶことができます。

どれくらいの額を納税できるかは、自分の年収によって異なるので、こちらのサイトでシミュレーションすると分かります。

ふるさと納税を一度やると、普通に所得税を納めるのがアホらしくなるはずなので、ぜひ一度やってみると良いでしょう。

2-5. 終活に役に立つ本を読む

20代は、まだまだ人生これからですから、本を読んでじっくり人生の知見を増やしていくことをおすすめします。

ここでは、若年層の終活で有益になる本をご紹介しておきます。

荷物を減らすヒントになる本

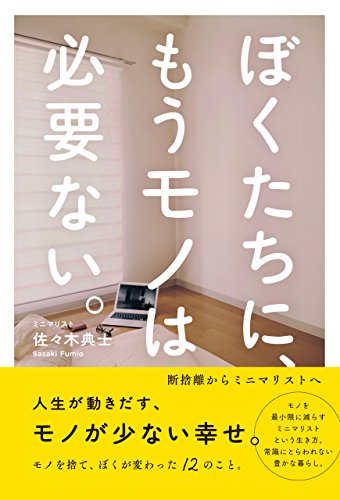

『ぼくたちに、もうモノは必要ない』は、日本でミニマリズムを広めた本の一冊です。

ミニマリズムは「持ち物を減らすことで、生活を豊かにする」ことを志向することです。

終活をする上で、持ち物整理に役立つはずです。

ミニマリズムの本は他にも沢山あるので、これ以外も読みたい方は、Amazonや書店でチェックすると良いでしょう。

残りの人生を充実させるためのヒントになる本

『シンプルリスト』は、残りの人生に何をしたいかを考えたい人におすすめの1冊です。

自分の人生の羅針盤となるようなリストを作る参考になるはずです。

作者のドミニック・ローホーさんは、禅など日本文化の造詣が深く、生活を簡素にすることでより豊かな心持ちになれる「シンプルライフ」を提案しています。

終活に興味のある方には、彼女の全ての本全てがおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。

安心の老後をむかえるためのヒントになる本

『iDeCo&つみたてNISAで安心老後をつくろう』は、iDecoとNISAの入門書におすすめの本です。

「投資は損することが怖い」と思う方は多いと思いますが、低リスクでコツコツ積み立てる方法を知ることができます。

「将来が不安」「老後が不安」と思う方は、まずここから勉強していくのがおすすめです。

3. 20代で終活する際の3つの注意点

20代で終活する際は、次のことに注意してください。

- 保険は最小限にする

- 遺言書は書かない

- 死に急ぐことはしない

それぞれ解説します。

注意点① 保険は最小限にする

所得が少ない中で、高額の保険に入るのはおすすめしません。(特に独身)

入院が必要な病気になっても、健康保険に入っていれば高額療養費制度があるので、自己負担は心配するほどの額にならないはずです。

死亡などで家族に迷惑をかけるのが嫌なら、月2,000円程度の「県民共済」に入っていれば十分なカバーになるはずです。

高額な保険金を支払って、保険ビンボーにならないように注意してください。

注意点② 遺言書は書かない

終活というと、遺言書を書くことをイメージする方は多いと思いますが、基本的に書く必要はありません。

遺言書は、おもに自分の財産をだれに相続させるのかを決めておくものですが、財産は家族が相続することになっています。

20代はまだ若いですから、「家族がいないから寄付したい」など、特別な希望がある方以外は書く必要は無いと思います。

どうしても遺言書を書きたい方は、こちらのページ「失敗しない遺言書の書き方|豊富なテンプレートでトラブル・無効化を防げる!」をご覧ください。

注意点③ 死に急ぐことはしない

「20代 終活」で検索する人の中には、すでに人生を見限っているような方がいるようですが、絶対に死に急ぐようなことはしないでください。

20代は、今まで楽だった大学生生活から、社会人に変わることで急に大変になり、苦しく感じてしまうこともあります。

どうしても働きたくないなら、生活保護を受けても良いですし、気楽に生きましょう。

もし、相談したいなら、「日本いのちの電話連盟」などに電話して話しを聞いてもらうことをおすすめします。

4. 20代の終活に関するQ&A

20代の終活についてよくある疑問をQ&A形式にしてまとめました。

クリックすると、該当部分にリンクします。

4-1. デジタル終活とは何ですか?

デジタル終活とは、ツイッターやFacebookなどのSNSアカウントや、NetflixやAbemaなどの月額課金サービス情報を整理しておくことです。

エンディングノート等に、ウェブの利用状況をまとめておかないと、死後もお金を請求され続ける恐れもあるので注意が必要です。

必要ないものがあるなら、自分で解約しておくこことをおすすめします。

デジタル遺品を本格的に整理したいなら、こちらのページ「デジタル遺品の整理方法まとめ|知らないと危険なトラブル回避法」をご覧ください。

4-2. 終活セミナーは役に立ちますか?

終活セミナーは、高齢者向きに開催されているので、20代の方にはあまり役に立たないと思います。

20代の方は、ここに書いてある通り、エンディングノートを書き、ものを整理するくらいで十分だと思います。

終活についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページ「終活とは何か?最高のエンディングをむかえるための完全ガイド」をご覧ください。

4-3. 断捨離とは何ですか?

断捨離とは、不要なものを処理して、生活を充実させることです。

ものを減らして、人生を充実させようとしている点で、ミニマリズムと同じ思想です。

ネットで調べると、「これで生活できるの?」と心配になってしまう人が結構いますが、皆さんは捨てすぎに気をつけてくださいね。

4-4. どうやってものを減らすのがおすすめですか?

一番おすすめなのは、メルカリやヤフオク、ラクマなどを使って、持ち物を売って減らすことです。

特に、メルカリは商品を売るのが簡単なので、2,200万人以上が利用しているので、知っておいて損はありません。

それに、メルペイで安く買い物できるので、節約にもおすすめです。

4-5. idecoやNISAのおすすめ証券会社はどこですか?

一番のおすすめは、投資してポイントが貯まる「楽天証券」です。

楽天は、投信の積み立てをすると1%のポイント還元があるので、1万円積み立てると100ポイントの還元があり、大変お得になっています。

それに、ふるさと納税でもポイント還元があるので、節税にも役に立ちます。

ポイントは楽天市場や楽天payで買い物に使えるので、20代の皆さん全員におすすめです。

5. さいごに

20代の終活についてご紹介してきましたが、参考になりましたでしょうか?

20代で終活するのは、人生を充実させるために役立つので、決して無駄にはならないはずです。

もちろん、高齢者の方のように、「葬儀やお墓をどうする?」など、ガッチリ決める必要はありませんが、持ち物を整理したり、人生で何をするかを考えたりしてみてください。

このページが、読者の皆様の終活にお役に立つことをお祈りします。